千人百村|经管学院“仁研乡陌 义脉传承”实践团队圆满完成暑期实践活动

发布时间:2025-08-13 作者:[经济管理学院]韩林玲 阅读:30次

历时一个月,中国地质大学(北京)“仁研乡陌 义脉传承”实践团队深入北京市平谷区平谷镇和平街村,圆满完成暑期实践活动。该团队聚焦北京市级非物质文化遗产“仁义胡同”的历史文化资源,以“文化传承+生态旅游+公益助农”三线融合模式开展深度实践,取得了一系列扎实且富有创新性的成果。其中,深度参与策划并赋能垤子峪荷花节成为本次实践的最大亮点,有效探索了非遗活化带动乡村发展的新路径。

非遗活态传承与产业联动:挖掘乡村发展亮点

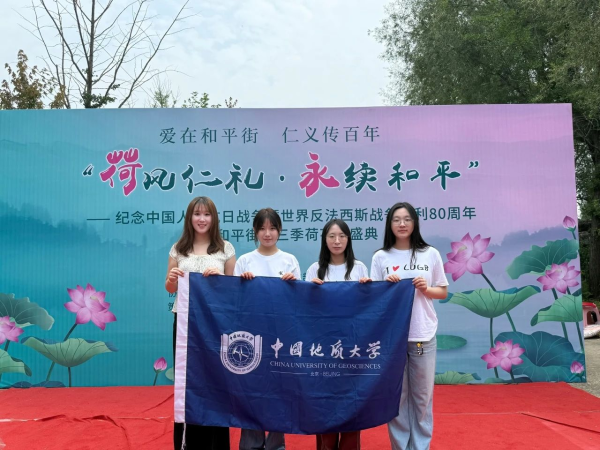

实践团队将垤子峪荷花节作为核心平台,全程深度参与策划并协助组织了以“荷风仁礼 永续和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”为主题的仁义和平街第三季荷花节,有效促进了和平街村文化价值挖掘与经济效益提升的双丰收。

团队系统梳理“仁义胡同”承载的明代“金倪让墙”历史典故及“和合”文化精髓,将其创造性融入荷花节整体策划。通过策划组织非遗主题文艺汇演、互动展示等活动,成功将静态的历史典故转化为生动、可体验的活态文化场景,显著提升了节庆的文化内涵与游客吸引力。

同时基于“仁义”文化核心,团队原创设计并推出以“仁义小精灵”IP为核心的系列文化创意产品,包括6款冰箱贴、3套明信片及2款抱枕图案。其中,“仁义小精灵”主题抱枕在荷花节期间作为特色文化礼品赠予参演人员,成为传播和平街村独特文化魅力的新名片,有效强化了乡村文化品牌形象。

实践团队有效构建了“文化引流-消费助农”闭环,以荷花节为载体,团队高效整合当地农产品市集与助农直播活动。利用团队创建并运营的和平街村官方抖音号发布预热宣传短视频,视频累计播放量超3000次,互动点赞200余次,并在荷花节现场积极引流。此举成功打通了“文化体验吸引客流、线上线下消费转化、农村农民实现增收”的可持续经济链条,切实带动了和平街村及周边特色农产品销售,为乡村产业注入新活力。

文化挖掘与数字传播:激活乡村内生动力

团队围绕“仁义胡同”非遗资源展开了系统性的挖掘、整理与创新传播工作。通过深入调研仁义胡同、村史馆、垤子峪、山场等文化地标,形成一手调研资料。通过拍摄制作仁义胡同专题宣传视频,利用新媒体扩大其影响力,推动文化资源从“静态保护”走向“活态传承”

在数字赋能乡村品牌建设方面,创建并专业化运营和平街村官方抖音号,制作发布高质量文化宣传与农产品推广内容。成功策划制作“仁义果”预热短视频,有效提升本地农产品知名度。同时组织开展“青年夜校”,面向村民开设新媒体直播技能培训课程及非遗文化课堂,传授直播带货的实用技能,赋能村民掌握数字时代“新农具”,提升自我发展能力。

基层治理创新与躬身服务:弘扬新风厚植情怀

实践团队将“仁义”文化精神与现代乡村治理、公益服务相结合,创新提出基层治理方案。结合“仁义”核心,设计提出“网格管家”责任制和“院落家风课堂”等基层治理优化方案。旨在将传统礼让精神转化为邻里互助、矛盾调解的现代社区治理实践,为培育文明乡风、提升治理效能提供青年智慧。

团队成员在“乐年餐桌”助老服务点担任志愿者,务实开展公益助老服务,累计为180余位老人提供早餐分发及餐后环境卫生整理服务,传递关怀与温暖。同时深入田间,积极参与农田劳作,协助完成约200根玉米的采摘任务,亲身体验农业生产艰辛,深化对乡村的理解与情感认同。

青春智慧点亮乡村发展

中国地质大学(北京)“仁研乡陌 义脉传承”实践团队扎根平谷区平谷镇和平街村,以“仁义胡同”为文化根基,以“垤子峪荷花节”为实践舞台,通过扎实的调研、创新的思维和务实的行动,在非遗活化利用、文化传播赋能、产业闭环构建、治理模式创新等方面取得了一系列可量化、可感知的丰硕成果。团队不仅成功将古老的文化遗产转化为推动乡村发展的新动能,更在躬身服务中展现了当代青年的责任担当与实干精神,为探索和平街村“文化塑魂、产业兴村”的发展路径贡献了富有实效的“地大方案”,为全面推进乡村振兴战略与北京“高大尚平谷”建设贡献了富有激情的青春力量。

文/李鑫磊

图/“仁研乡陌 义脉传承”实践团队

返回学校首页

返回学校首页